体性認知協調療法(Somato-Cognitive Coordination Therapy, SCCT)は、我々が長年研究を行ってきた仮想現実(VR)技術を応用したリハビリテーション手法に関する名称です[1-2]。患者は頭部にヘッドマウントディスプレイを装着し、両手にコントローラーを保持または固定した状態で座位でリーチング動作を行うことによってリハビリを実施します。SCCTを効率的に実施するには、以下に述べる3つの条件が必要だと考えています[1-2]。

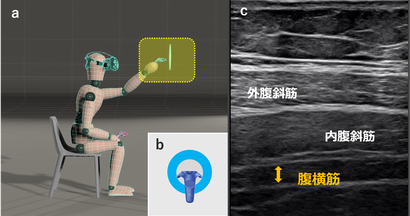

SCCTでは①VR空間の中に患者さんの「身体を表示しない」ことが重要だと考えています。VR空間には「コントローラー」と「目標となるオブジェクト」の2つだけを表示し、これらを重ね合わせる②「点推定」を行わせることで脳に身体動作のイメージを明確に生成させます[1-2]。これにより一般的にアプローチが困難であった深層筋の収縮を促すことが可能となります[3-4]。点推定には特に奥行き方向に関する空間座標の推定が重要となるため、SCCTではVR空間内で目標オブジェクトが固定されているか、垂直方向にしか動かない方が有利です。また、点推定による③動作達成時のみに視覚、聴覚、触覚に同時に刺激を与えるような「多感覚生体フィードバック」機能が実装できれば、脳の学習を極めて効率的に行えるようになると考えています[4-5]。なお、これらの要素は拡張現実(AR)や混合現実(MR)技術では実装が困難です[5]。

大阪大学との産学連携を通して、開発者は「点推定」や「多感覚生体フィードバック機能」等、SCCTのコア技術に関する特許を国内で20種以上、その他米国、欧州、中国でも複数の特許を保有しています。2023年には知財功労賞経済産業大臣表彰を受賞する等、成果や取り組みが第三者からも高く評価されています。

患者は座位でリーチング動作を行う(a)。ヘッドマウントディスプレイにはコントローラーおよび目標物が映し出されるが自身の体は見えない(b)。SCCTでは、現実空間における通常のリーチング動作時には得られない腹横筋の収縮が腹部超音波検査画像で確認できる(c)。

SCCTは原則として「座位」で施行し、必ず「左右交互」にリーチングを促します。歩行機能障害や片麻痺患者でのリハビリでも、「座位」で「左右交互」が基本です[1-8]。

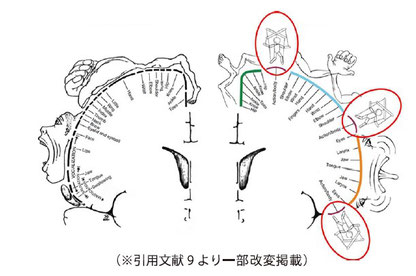

2023年4月、一次運動野の新しい脳地図がNatureに報告されました(図左がペンフィールドのホムンクルス、図右が分離統合モデル)[9]。この中で、手、足、口等の基本領域が身体の遠位部を中心に同心円状に分布している点と、各境界領域に協調運動を調整するための体性認知行動ネットワーク(Somato-Cognitive Action Network, SCAN)が存在している点が指摘されました。

SCCTでは脳と体の情報伝達ネットワークの絡まりを顕在化させ、紐解くイメージで治療介入を行います[9-10]。

すなわち、SCANの異常に対する直接のアプローチであり、SCCTでは単一アプローチによって歩行機能、上肢機能、構音障害等多彩な身体症状に対して介入できる点が特長です。例えば、片麻痺患者の上肢機能にアプローチする際にも左右交互のリーチングを原則としており、現在主流となっている患側のみを集中的にトレーニングする徒手療法のような発想とは明確に異なります。我々は、左右交互のリーチングにより対側(健側)の状態を脳がリファレンスしながらリハビリを行うことが重要だと考えています[1-2,9]。これは、一次運動野の基本領域が同心円状に分布していることからも理にかなった治療方法であり、SCCTでは課題指向型のリハビリを行わずにコントローラーを握っている動作のみで上肢の巧緻性を向上させることが可能です[1-2]。

脳と身体の情報伝達ネットワークの絡まりの様式図(左:健常人、右:患者)。患者では脳と身体の情報伝達が上手くいかず意図する動作部位以外の関節にも様々な不随意運動が認められる(関節連関)。

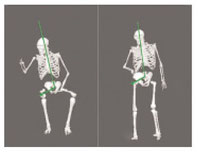

3次元トラッキングにおいて座位でのリーチング(左)によって立位歩行時(右)の重心移動を模倣している様子がみて取れる。

座位での歩行トレーニングに関してですが、我々は「歩行動作」を左右の坐骨への重心移動、即ち片脚立ちの連続動作として捉えています。SCCTでは座位でのリーチング動作でこの歩行の重心移動を模倣することで治療効果を得ています[10]。逆に立位では意図する効果が得られないため、立位での治療は非推奨です。このような根拠に基づくSCCTでの治療効果は自転車の乗り方の様に手続き記憶として長時間保存されることが多く、この特徴によってSCCTは脳再プログラミング療法とも呼ばれることがあります。

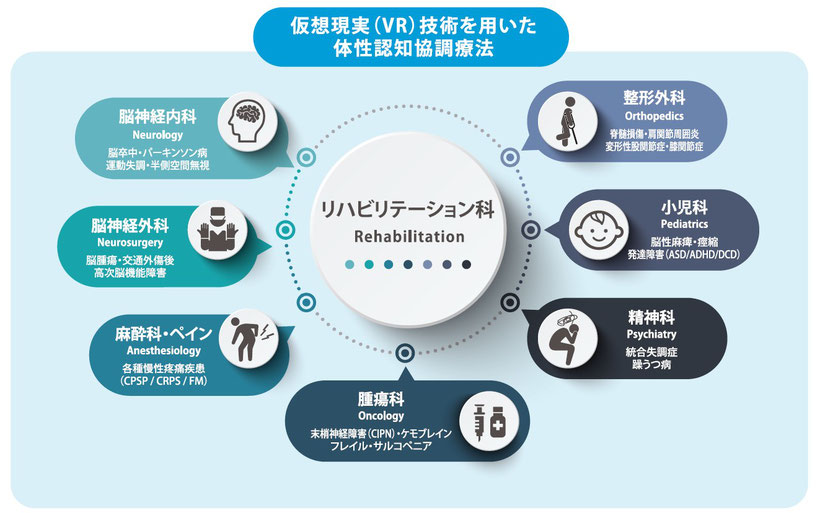

SCCTの一般的な応用可能疾患を図に示します[4]。SCCTではアフォーダンスの高い見た目を採用することで、高次脳機能障害例や重度認知症のある患者、知的障害のあるお子様でも非言語的に動作を引き出すことが可能であると考えられています[11-12]。

SCCTに関連した「VR 酔い」の発生頻度は 0.5%未満であり、ほぼ臨床上問題とならない程度だと考えています[4-5]。VR酔いの予防には、内耳と視覚情報に齟齬を生じさせない仕組みの採用が重要だと考えられています[5]。なお、SCCTに伴い筋緊張が低下するとの報告もあり、この点には注意が必要です[13]。脳は障害のある体を随意的に動かすために、様々な筋肉の緊張を高めて対応しています。身体動作の随意性が高まると筋緊張が低下するため、SCCTの頻度を調整する必要が生じたり、転倒にご注意頂く必要があります[13]。

<引用文献>

1.

Hara M, et al. Feasibility of somato-cognitive coordination therapy using virtual reality for patients with advanced severe Parkinson’s disease. J Parkinsons Dis. 2024;14:895-898.(Open Access)

2.

原正彦. 仮想現実(VR)技術を用いた最新リハビリテーション医療. Precision Medicine 2023;6:1031-1034.

3.

Kitano M, et al. Analyzing muscle thickness changes in lateral abdominal muscles while exercising using virtual reality. J Phys Ther Sci. 2024;36:372–7.(Open Access)

4.

原正彦, 他. Virtual Reality技術を用いた回復期リハビリテーション医療の未来. 臨床リハ 2022;31:1226-1232.

5.

村川雄一朗, 他. VR技術を用いたリハビリテーション医療の工学的理論背景.リハビリテーションエンジニアリング2022;37:122-126.(Open Access)

6.

原正彦. 仮想現実(VR)技術を用いたトレーニング.総合リハ 2022;50:351-358.(Open Access)

7.

Takimoto K, et al. A case of cerebellar ataxia successfully treated by virtual reality-guided rehabilitation. BMJ Case Rep. 2021;14:e242287.(Open Access)

8.

Yamaguchi T, et al. Temporal virtual reality-guided, dual-task, body trunk-balance training in a sitting position improved persistent postural-perceptual dizziness: proof of concept. J NeuroEngineering Rehab. 2022;19:92.(Open Access)

9.

Gordon EM, et al. A somato-cognitive action network alternates with effector regions in motor cortex. Nature. 2023;6:351-359.(Open Access)

10.

原正彦. 仮想現実(VR)技術を用いた新しい転倒予防. 治療2023;105:1270-1275.

11.

濱嶋真弘, 他. 注意障害を伴うくも膜下出血患者に対して仮想現実技術を用いた介入により注意機能が改善した1例. Jpn J Rehabil Med. 2021;58:450-457.(Open Access)

12.

原正彦. ゲームがつくる患者の未来 -リハビリにおけるVRゲーム技術の応用-. 日臨麻会誌 2022;42:106-110.(Open Access)

13.

村川雄一朗、仲上恭子、新本啓人、原正彦. 仮想現実技術を用いた脳再プログラミング療法が脳性麻痺患者の痙縮に及ぼす効果. 神経治療学 2024;41:55-59.(Open Access)